|

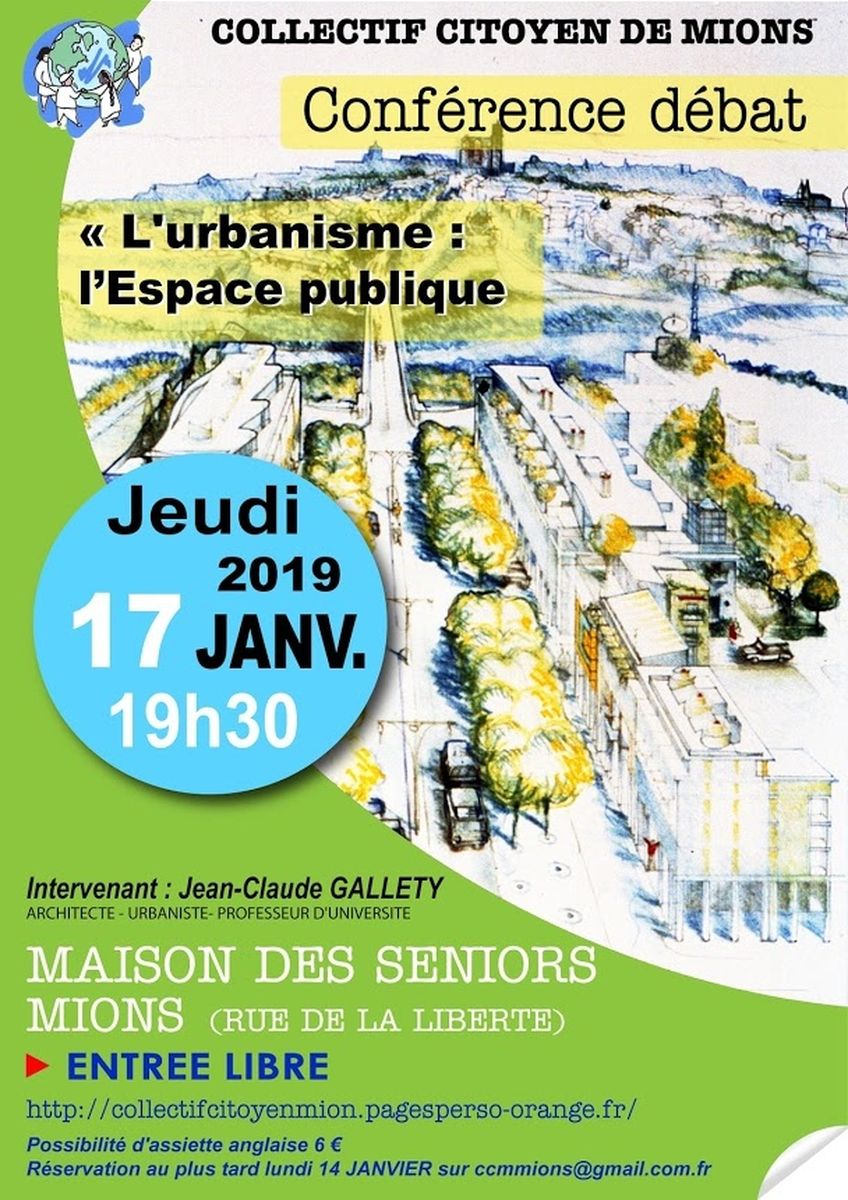

L’aménagement de l’espace urbain |

COLLECTIF CITOYEN DE MIONS 7-9 allée du Château, 69780 MIONS |

L’espace public.

Il faut

s’entendre sur la définition de l’espace public qui recouvre des entités

quelque peu variables selon l’interlocuteur :

*Pour les psychosociologues,

c’est le lieu où tout le monde peut aller, en incluant l’aspect agréable (ou

non !) et la sécurité.

*Pour les architectes, il s’agit

de l’aménagement du lieu, en prenant en compte l’esthétique et le décor,

incluant les façades délimitantes.

*Les juristes vont, eux, s’intéresser au(x) propriétaire(s) du

lieu : public ou privé ?

Le statut du lieu public

implique l’accessibilité à tous, l’entretien pour un usage normal, des droits

et des devoirs, donc un règlement afin d’assurer la sécurité des usagers.

En milieu rural surtout, un

certain nombre de chemins ou de terrains sont

privés.

Enfin, il faut souligner que l’espace public ne fabrique pas le « vivre

ensemble », mais que c’est l’endroit où différentes populations vont se côtoyer

et apprendre à se supporter.

L’espace public a connu bien des vicissitudes au cours des âges :

*Au temps des Romains, il

comprend les trottoirs, avec des alignements, des perspectives et des voiries

de grande qualité, avec une mise en scène esthétique soignée.

*Au Moyen Age, l’absence

d’administration centralisée chargée de l’urbanisme, ainsi que la nécessité de

se protéger et de construire serré, sans soucis d’esthétique, a permis

l’existence de rues étroites, rarement pavées, boueuses et drainant les eaux

usées.

*La Renaissance remet à

l’honneur un espace construit pour mettre en évidence palais et châteaux

destinés à être vus. Façades et espaces se complètent pour une mise en scène

destinée au plaisir des yeux.

*La période haussmannienne retrouve cette

notion d’unité façade/voirie, avec des permis de construire contraignants.

*Les Trente Glorieuses ont voulu

faire la place à l’automobile ; la voirie a donc été élargie au maximum au

dépend de la végétation qui disparait des villes. Les espaces sont nus et

goudronnés.

*Enfin, à partir des années 1990,

changement de cap : l’espace public retrouve vocation à mélanger des

usagers très divers : voitures, piétons, vélos, transports en commun…. La

sécurité routière devient une priorité, ce mélange imposant de discipliner la

conduite automobile. Par ailleurs, on revient sur la charte d’Athènes (cf. la

précédente conférence) avec une remise en cause de la fonctionnalité des grands

ensembles. On repense les centres ville en embellissant l’espace public.

L’aspect esthétique n’est pas le seul critère à prendre en compte, car l’impact

économique est tout à fait réel. L’image de la ville se révèle à l’usage très

importante pour les investisseurs dans un cadre concurrentiel entre cités. On

s’intéresse également à l’accessibilité des lieux aux handicapés et on essaie

de valoriser les transports. En

conséquence, l’aménagement va favoriser :

*Les rues mixtes où le piéton a la

priorité sur l’automobile

*On va casser les lignes droites et

mettre en place des obstacles visuels qui modifient les comportements des

conducteurs.

*Les voies de circulation sont

rétrécies et émaillées de chicanes, de plateaux traversant et de

« coussins » ralentisseurs.

*A partir des années 2000, on va

rajouter des giratoires avec obstacles visuels (on ne doit pas voir ce

qu’il y a derrière) et des zones 30.

LYON, VILLE EN

POINTE DANS CE DOMAINE.

Cela est dû à une continuité de la volonté politique mise en œuvre depuis

Michel Noir. Le fil rouge a été ce désir d’exister au plan national et

international, avec tous les enjeux politiques, économiques et sociaux y

afférents. Il fallait réduire la fracture centre/banlieues (Vénissieux, Vaulx

En Velin), la ville n’étant pas vécue comme une succession de communes, mais

comme une agglomération faisant unité.

Le modèle de référence a été BARCELONE, ville particulièrement en pointe , le

projet se déclinant en plan lumière

plan bleu (les fleuves)

plan vert (revégétalisation).

Les moyens mis en œuvre :

*Une volonté politique affirmée dans

la continuité.

*Une refonte complète des services,

en cassant les différentes « chapelles » avec leurs logiques propres,

remplacées par un maître d’ouvrage unique, centralisé, travaillant sur des

documents de référence.

*Prise en compte de l’importance des

études préalables, en particulier des enquêtes sociologiques indispensables

pour éviter des bugs. Ainsi, place des Terreaux, par exemple, les fontaines

n’ont jamais fonctionné par défaut de conception, et le déplacement de la

statue de Bartholdi n’a jamais été accepté par la population. Cet échec est

largement dû à l’absence d’enquête sociologique préalable. Les mêmes erreurs se

sont répétées place de Trion, avec les mêmes conséquences.

*A l’inverse, l’espace piétonnier de

la rue de la République a été une réussite grâce à l’enquête préalable qui a

montré la nécessité de ne pas réintroduire les voitures pour garder à ce lieu

son rôle de socialisation, en particulier pour les jeunes venant des banlieues.

Une riche iconographie est venue illustrer ces propos.

La soirée (plus d’une trentaine de participants) a été un réel succès, la

discussion et les anecdotes se poursuivant lors du casse-croute qui a suivi.

Jean-Claude Galetty se propose de terminer son cycle, dans un avenir à

déterminer, par une intervention sur le processus de métropolisation. A

suivre….